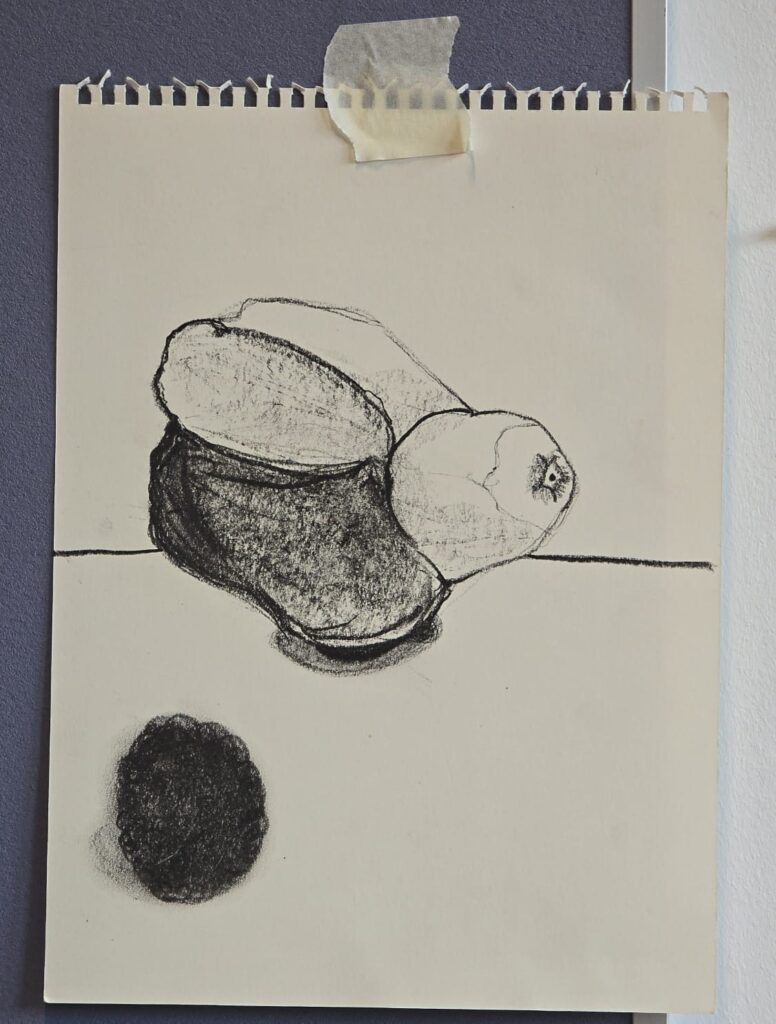

Ich sitze vor einer Quitte und merke, wie schwer sie eigentlich ist.

Nicht vom Gewicht her – vom Dasein.

Sie liegt vor mir, als würde sie etwas wissen, das ich nicht weiß.

Ich habe in den letzten Monaten viele Körper gezeichnet, viele Schultern, viele Rücken.

Aber plötzlich liegt da diese Frucht.

Schief, verletzt, unperfekt.

Wie ein kleiner, schwerer Planet, der seinen eigenen Orbit hat.

Ich zeichne die Konturen.

Sehe, wie sich die Linie nicht entscheiden kann, ob sie weich oder hart sein will.

Ich gehe weiter.

Merke, dass diese Quitte mehr mit einem Körper zu tun hat als mit einem Obstkorb.

Sie hat eine Haltung.

Eine Richtung.

Eine Geschichte.

Eine Spannung, die ich zuvor nur an Menschen bemerkt habe.

Ich denke kurz:

Vielleicht ist Zeichnen weniger Abbild und mehr Begegnung.

Vielleicht geht es nie um das, was vor mir liegt, sondern um das, was in mir passiert, wenn ich es ansehe.

Die Quitte bleibt stumm.

Ich auch.

Aber zwischen uns entsteht ein Rhythmus.

Etwas, das man nicht erklären kann, aber das trotzdem wahr ist.

Ich zeichne weiter.

Unruhige Linien.

Zitternde Schatten.

Energie, die ich sonst im Rücken eines Menschen suche.

Und dann merke ich:

Die Quitte ist kein Motiv.

Sie ist ein Test.

Wie genau kann ich schauen?

Wie geduldig bin ich?

Wie viel Wahrheit halte ich aus?

Vielleicht ist Kunst oft nur das:

Stille aushalten.

Und sehen, was bleibt.

🔺